PriGym | 【池袋】パーソナルジム

「満腹ホルモン」が効かない?レプチン抵抗性の原因と科学的改善アプローチ

この記事でわかること

- ダイエットが失敗する原因の一つ「レプチン抵抗性」という体の状態について学べます。

- レプチン抵抗性を引き起こす生活習慣や「加齢」という要因を理解できます。

- リバウンドしにくい体作りにつながる、具体的な生活改善策を知ることができます。

「頑張ってダイエットしてるのに、なぜか食欲が暴走してしまう…」

「若い頃と同じ生活なのに、なぜか太りやすくなった…」

そうした悩みの原因は、あなたの意志が弱いから、というだけではないかもしれません。体内で起きているホルモンや加齢による変化を理解することが、新しい一歩につながります。

この記事では、食欲を司る重要なホルモン「レプチン」と、その働きが鈍ってしまう「レプチン抵抗性」という状態に焦点を当てます。これは正式な病名ではありませんが、ご自身の体を科学的に理解するための重要な概念です。科学的根拠に基づき、レプチンの感受性をサポートし、無理なくダイエットを成功に導くための具体的な方法をご紹介します。

第1章:あなたの食欲を左右する「満腹ホルモン」レプチンとは?

レプチンとは、主に脂肪細胞から分泌され、脳の視床下部に作用して「もうお腹はいっぱいです」と伝える満腹ホルモンです[1]。脳の満腹中枢にあるレプチン受容体に結合することで、その効果を発揮します[3]。

体のエネルギー備蓄量を示す「燃料メーター」のような役割を持ち、体脂肪が増加するとレプチンの分泌も増え、脳は食欲を抑えエネルギー消費を促します。逆に体脂肪が減少するとレプチンの分泌は減り、食欲が増すように働きかけます[5]。

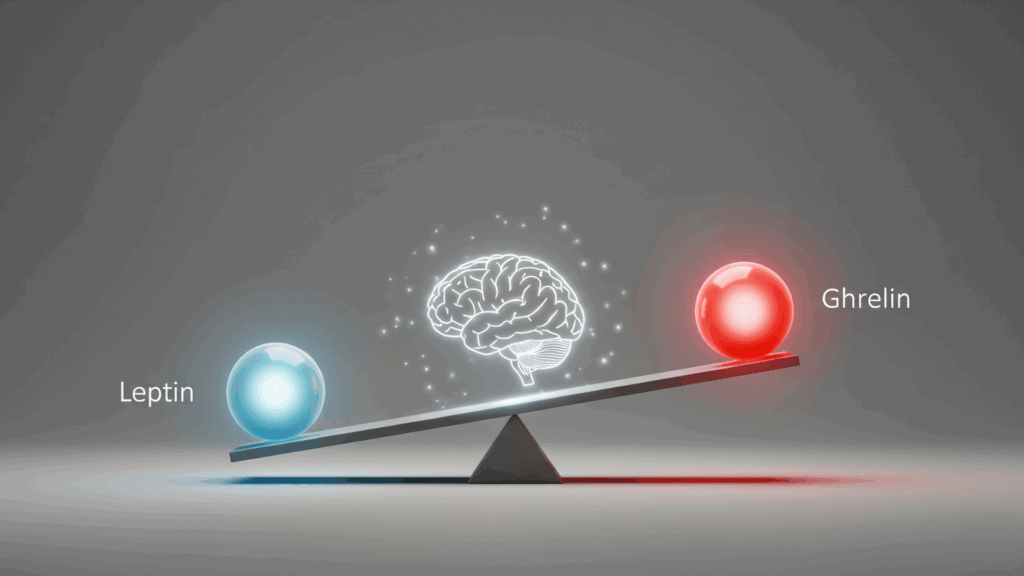

このレプチンと、主に胃から分泌され食欲を増進させる「空腹ホルモン」のグレリンがバランスを取り合うことで、私たちの食欲と体重は適切に調節されているのです[4]。

この章のポイント

- レプチンは脂肪細胞から出る「満腹」を知らせるホルモン。

- グレリンは胃から出る「空腹」を知らせるホルモン。

- この2つのバランスで食欲はコントロールされている。

第2章:食欲が乱れる2つの状態:「レプチンの低下」と「レプチン抵抗性」

「満腹ホルモン」であるレプチンがうまく機能しない状態には、大きく分けて2つのタイプがあります。この違いを理解することが、ご自身の状態を把握する上で非常に重要です。

| 状態のタイプ | 血中のレプチン濃度 | 体の状態 | 主な原因の例 |

|---|---|---|---|

| レプチンの相対的低下 | 低い | 「満腹信号」自体が出ていない | 過度なダイエット、睡眠不足 |

| レプチン抵抗性 | 高い | 「満腹信号」は出ているが、脳が無視 | 肥満、加齢、炎症 |

タイプ1:レプチンの相対的低下(信号が弱まっている状態)

過度な食事制限による急激なダイエットを行うと、体はエネルギー不足に対応するため、レプチンの分泌量を低下させます[7]。また、慢性的な睡眠不足もレプチン低下の一因とされています[6]。これが「レプチンの相対的低下」です。この場合、脳への満腹信号が弱まるため、強い空腹感を感じ、エネルギーを節約しようと代謝を低下させます。これがリバウンドの大きな原因となります。

タイプ2:レプチン抵抗性(信号を無視している状態)

一方で、体脂肪が過剰な状態(肥満)や加齢が進行すると、血中のレプチン濃度はむしろ高い状態になります。しかし、脳が満腹信号をうまく受信できなくなります。これは体が「故障した」というよりは、長年の食生活や環境に対して体が「適応」しようとした結果、現代社会では不都合な状態になってしまった、と捉えることができます。

この「レプチン抵抗性」の原因は複雑で、レプチンが血流に乗って脳へ向かう「輸送の問題」(例:高中性脂肪による妨害。主に動物データで示唆)[11]や、脳に到着した後の「受信の問題」(例:視床下部の炎症)[2]が関与します。脳は「満腹だ」という声が聞こえないため、食欲にブレーキがかからず、食べ過ぎてしまうのです。

この章のポイント

- 食欲の乱れには「レプチン低下」と「レプチン抵抗性」の状態がある。

- 「低下」は信号不足、「抵抗性」は信号を無視している状態で、実際には両者が重なることもある。

- 多くの現代人の課題は、レプチンが過剰なのに効かない「抵抗性」である。

第3章:なぜ年齢と共に太りやすくなる?「加齢とレプチン抵抗性」の深い関係

「若い頃と同じように生活しているのに、なぜか体重が増えやすい…」。いわゆる「中年太り」の背景には、肥満や生活習慣に加え、「加齢」そのものがレプチン抵抗性を進行させる可能性が示唆されています。

加齢と抵抗性の関係を示す科学的証拠

研究では、肥満ではない高齢のラットでもレプチン抵抗性が進行することが確認されています[12]。これは、体脂肪の量とは無関係に、年齢を重ねることが独立した要因としてレプチンを効きにくくすることを示唆するものです。

ヒトでの直接的な因果関係を示すデータはまだ限定的ですが、高齢者ではエネルギー消費量と血中レプチン濃度のバランスが若年者と異なることが報告されており[13]、加齢による感受性の変化が推測されています。

加齢でレプチンが効きにくくなるメカニズム仮説

では、なぜ加齢によってレプチンの効きが悪くなるのでしょうか。主に動物モデルの研究から、以下のメカニズムが考えられています。

- 1. 脳のアンテナが機能変化する(一次繊毛の短縮)

動物モデルでの知見ですが、脳の視床下部には、エネルギー代謝を調節する重要な一次繊毛(primary cilia)というアンテナのような器官があります。特に、食欲抑制に関わるメラノコルチン4受容体(MC4R)を持つニューロンの一次繊毛が、加齢に伴い短く、劣化してしまうことで、レプチンによる食欲抑制シグナルの下流がうまく機能しなくなることが最近の研究で明らかになりました。これはレプチン受容体そのものではなく、より下流の信号系統の変化です。ただし、ヒトの脳で全く同じことが起きているかは、まだこれからの研究で検証が必要です[14]。 - 2. 脳内で小さな火事が起きる(神経炎症)

年齢を重ねると、脳内でミクログリア(microglia)という脳内の免疫細胞が過剰に活性化し、慢性的な微小炎症が起きやすくなります。この「静かなる火事」が、レプチンの信号伝達を邪魔してしまうと考えられています。実際に、肥満のある方では、脳の視床下部で炎症反応(グリオーシス)が起きていることが画像研究や病理組織から示唆されています[18]。

これは「加齢=異常」ということではなく、長年体を維持してきた結果として起こる自然な変化です。この変化の性質を理解することが、年齢に合った賢い体との付き合い方につながります。

もちろん、ここに肥満が加わると、これらの変化はさらに加速する可能性があります。しかし、希望はあります。生活習慣の改善によってレプチン感受性が完全に元通りになるかは未確立ですが、カロリー制限や運動が、これらの加齢による変化の一部を食い止め、体の応答性をサポートする可能性は示唆されています[15]。

総じて、加齢がレプチン抵抗性の独立した要因であるかについては、まだ科学的なコンセンサスが確立されていないのが現状です。

この章のポイント

- レプチン抵抗性は、肥満だけでなく「加齢」によっても進行する可能性が示唆されている。

- その背景には、脳のアンテナ劣化や微小な炎症といったメカニズムが動物研究で報告されている。

- ただし、生活習慣によって改善できる可能性も示されている。

第4章を読む前に:個人の努力だけでは越えられない「壁」について

この記事でこれから紹介する生活習慣はもちろん重要ですが、それらを実践しにくい社会環境があることも事実です。

安価で手軽な超加工食品が溢れる食環境、長時間労働が睡眠を削る社会、運動する時間や経済的余裕の格差――。こうした個人の努力だけではどうにもならない「壁」が存在する中で、健康的な生活を送るのは簡単なことではありません。

だからこそ、完璧を目指す必要はありません。次の章で紹介するのは、厳しい環境の中で私たちが使える「一つのツールセット」です。自分を責めるのではなく、自分の体を守るための武器として、できそうなことから取り入れてみてください。

第4章:今日から実践!ダイエット成功へ導く4つの生活習慣

多くの人がダイエットでつまずく「食欲のコントロール」と「リバウンド」。その鍵を握るのがレプチンの感受性です。ここでは、加齢や生活習慣によって鈍りがちなレプチンの働きをサポートし、正常な状態に近づけるための生活習慣をご紹介します。

【始める前の注意点】

高齢の方や、糖尿病などの持病がある方が運動や食事の内容を大きく変更する場合は、体に負担がかかる可能性があります。必ず事前にかかりつけ医や管理栄養士に相談してください。【エビデンス強度の目安(本記事内基準)】

★★★★★: 質の高い複数の研究(RCTメタ解析など)で一貫して強い効果が示されている。

★★★★☆: 質の高い観察研究や複数の臨床試験で関連が強く示唆されている。

★★★☆☆以下: 関連が示唆されるものの、主に動物研究であったり、ヒトでの結果が限定的であったりするもの。

1. 質の良い睡眠を最優先に(エビデンス強度: ★★★★☆)

体の基本的なリズムを整える上で不可欠です。厚生労働省の最新の指針では「6時間以上を目安に」とされていますが、個人差も考慮し、7時間前後を目安に、ご自身が日中元気に過ごせる睡眠時間を確保しましょう[8]。

2. 定期的な運動を習慣にする(エビデンス強度: ★★★★☆)

運動は、インスリン感受性の改善や抗炎症作用を通じて、体脂肪の減少や炎症を抑えることで、結果的にレプチンの働きをサポートすると期待されています。

- 有酸素運動: 厚生労働省の「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」[16]では、歩行であれば毎日40分(約4,000歩)以上、息が弾み汗をかく程度の運動を含む身体活動であれば毎日60分以上行うことなどが推奨されています。

- 筋力トレーニング(レジスタンス運動): 週2〜3回程度、主要な筋肉(胸、背中、脚など)を対象としたトレーニングを行うことが推奨されます。自宅でできるスクワットなど、簡単なメニューから始めるのがおすすめです。

根拠:運動が血中レプチン濃度を低下させることは、複数の臨床試験を統合したメタ解析[9]で示されています。これは主に体脂肪減少に伴う結果と考えられ、感受性が直接改善したかを評価したものではないため、その効果は間接的であると解釈するのが妥当です。

3. レプチンの働きを助ける食事を意識する(エビデンス強度: ★★★★☆)

体全体の炎症を抑え、バランスを整える食事が重要です。

- 食物繊維を十分に摂る: 「日本人の食事摂取基準(2025年版)」[17]では、成人の目標量が一部引き上げられ、例えば30~64歳の男性で22g/日以上、18~64歳の女性で18g/日以上を推奨しています。まずはいつもの食事に+5g(例:玄米ご飯1杯、納豆1パックを追加)を意識してみましょう。

- 良質なタンパク質を確保する: 体重1kgあたり1g程度が目安です。魚、鶏むね肉、卵、大豆製品などを毎食取り入れることを意識しましょう。(例:コンビニでもサラダチキンやゆで卵、豆腐を選ぶ)

4. 極端なダイエットがリバウンドを招く理由(エビデンス強度: ★★★★★)

急激なカロリー制限を行うと、体は飢餓状態と判断し、レプチン濃度を相対的に低下させます。その結果、強い空腹感と代謝の低下を招き、ダイエットをやめた途端にリバウンドしやすい状態、いわゆる「ヨーヨー現象」の引き金となってしまうのです[7]。

この章のポイント

- 質の良い睡眠、定期的な運動、バランスの取れた食事、無理のないカロリー管理が基本。

- 最新ガイドの運動目標を参考に、できることから始める。食品例を参考に食事改善も。

- 達成できない日があっても自分を責めず、長期的な視点で心地よい習慣を見つけることがゴール。

第5章:知っておきたい補足知識

コラム1:体重だけが指標ではない:ヘルス・アット・エブリ・サイズ(Health At Every Size®, HAES®)の視点

この記事はレプチンと体重の関係を解説しましたが、健康の指標は体重だけではありません。「ヘルス・アット・エブリ・サイズ(Health At Every Size®, HAES®)」という考え方は、体重の増減に固執せず、バランスの取れた食事や楽しく続けられる運動といった「健康的な行動」そのものを尊重します。ご自身の体が心地よいと感じる生活習慣を、体重という数字だけに縛られずに見つけることも非常に重要です。

コラム2:レプチン抵抗性は検査でわかる?

現状、血中レプチン濃度は一部の研究機関等で測定可能ですが、保険適用外です。しかし、「レプチン抵抗性」は正式な医学的診断名ではなく、その診断基準も確立されていません。あくまで体の状態を説明するための仮説的な概念であり、個人差も大きいことをご理解ください。

コラム3:女性ホルモン(エストロゲン)とレプチンの関係

女性は、閉経期に女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が低下します。エストロゲンには、脳の視床下部でレプチンの感受性を高める働きがあることが動物実験などで示唆されています。そのため、閉経後のエストロゲンの減少が、中高年女性におけるレプチン抵抗性の一因となり、内臓脂肪が増えやすくなる可能性が考えられています。

コラム4:【専門家向け】レプチン以外の関連因子

レプチンの働きは、他のホルモンや因子と密接に関連しています。特にインスリンは、レプチンと同様に脳に作用して食欲を抑える働きがあり、「インスリン抵抗性」はレプチン抵抗性と深く関わっています。また、近年ではGLP-1受容体作動薬(肥満症治療薬)が、その強力な体重減少効果を通じて、結果的に血中のレプチン濃度を低下させることが知られています。 レプチン感受性を直接改善するというヒトでの明確な証拠はまだ限定的です。むしろ、動物研究ではアミリンという別のホルモンとレプチンを併用することで感受性が回復する可能性が示されるなど[19]、より複雑な相互作用が研究されています。いずれにせよ、これらは必ず医師の診断と管理下でのみ使用されるべき薬剤です[10]。

この章のポイント

- 健康の指標は体重だけではなく、健康的な行動そのものが大切(HAES®)。

- 「レプチン抵抗性」は、病院で診断される正式な病名ではない。

- 女性ホルモンやインスリンなど、レプチン以外にも食欲調節に関わる重要な因子がある。

まとめ:体の声に耳を澄まし、賢い選択を

これまでのダイエットがうまくいかなかったのは、意志の力だけで解決できる問題ではなかったからかもしれません。体の仕組みを理解することは、自分を責めるためではなく、より賢く自分の体と付き合うための新しいツールを手に入れることです。

- 体を「管理」する対象ではなく、対話し、心地よさを尊重するパートナーと捉える。

- 「レプチン抵抗性」は、肥満、生活習慣、そして加齢など複合的な要因に対する体の「適応」の結果とも考えられる、仮説的な状態である。

- 確立された治療法はないが、生活習慣の改善が、体を整えるための最も確実な一歩となる。

ご自身の体の仕組みを正しく理解し、根性論だけに頼るのではなく、体の声に耳を澄ませながら、賢い生活習慣を一つずつ積み重ねていきましょう。

【免責事項】

この記事は情報提供を目的としたものであり、医学的なアドバイスに代わるものではありません。持病のある方、妊娠中の方、その他健康に不安のある方は、食事法や運動法を変更する前に、必ず事前に医師や管理栄養士にご相談ください。

参考文献(全19件)

[1] Zhang Y, Proenca R, Maffei M, et al. Positional cloning of the mouse obese gene and its human homologue. Nature. 1994;372:425–432.

[2] Myers MG Jr, Leibel RL, Seeley RJ, Schwartz MW. Obesity and leptin resistance: distinguishing cause from effect. Trends Endocrinol Metab. 2010;21(11):643–651.

[3] Schwartz MW, Woods SC, Porte D Jr, et al. Central nervous system control of food intake. Nature. 2000;404(6778):661–671.

[4] Kojima M, Hosoda H, Date Y, et al. Ghrelin is a growth-hormone-releasing acylated peptide from stomach. Nature. 1999;402(6762):656–660.

[5] Considine RV, Sinha MK, Heiman ML, et al. Serum immunoreactive-leptin concentrations in normal-weight and obese humans. N Engl J Med. 1996;334(5):292–295.

[6] Spiegel K, Leproult R, L’hermite-Balériaux M, et al. Leptin levels are dependent on sleep duration: relationships with sympathovagal balance, carbohydrate regulation, cortisol, and thyrotropin. J Clin Endocrinol Metab. 2004;89(11):5762–5771.

[7] Sumithran P, Prendergast LA, Delbridge E, et al. Long-term persistence of hormonal adaptations to weight loss. N Engl J Med. 2011;365(17):1597–1604.

[8] 厚生労働省. 健康づくりのための睡眠指針検討会 報告書(2023年改訂). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/suimin/index_00001.html

[9] Fedewa MV, Hathaway ED, Ward-Ritacco CL, et al. The Effect of Chronic Exercise Training on Leptin: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Sports Med. 2018;48(6):1437–1450.

[10] Müller TD, Blüher M, Tschöp MH, DiMarchi RD. Anti-obesity drug discovery: advances and challenges. Nat Rev Drug Discov. 2022;21(3):201–223.

[11] Banks WA, Coon AB, Robinson SM, et al. Triglycerides induce leptin resistance at the blood–brain barrier. Diabetes. 2004;53(5):1253–1260.

[12] Gabriely I, Ma XH, Yang XM, et al. Leptin Resistance During Aging Is Independent of Fat Mass. Diabetes. 2002;51(4):1016–1021.

[13] Sasaki T. Age-associated weight gain, leptin, and SIRT1. Front Endocrinol. 2015;6:109.

[14] Oya M, Yun SP, Park JH, et al. Obesogenic shortening of melanocortin-4 receptor-bearing primary cilia during aging causes anabolic imbalance in the hypothalamus. Cell Metab. 2024;36(5):842–858.

[15] Balaskó M, Soós S, Szekely M, Pétervári E. Leptin and aging: review and questions with particular emphasis on its role in the central regulation of energy balance. J Chem Neuroanat. 2014;61–62:248–255.

[16] 厚生労働省. 健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023. https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34963.html

[17] 厚生労働省. 「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書. https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40327.html

[18] Thaler JP, Yi CX, Schur EA, et al. Obesity is associated with hypothalamic injury in humans and mice. J Clin Invest. 2012;122(1):153-162.

[19] Roth JD, Roland B, Cole RL, et al. Leptin responsiveness is restored by amylin agonism in diet-induced obesity: evidence for a new link between leptin and amylin signaling. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008;105(20):7257-7262.